おいしいお茶を、もっとおいしく。ずっと、おいしく。

2025年10月24日公開

おいしい日本茶を手に入れたとき、

正しいいれ方や保存方法を調べたことはないでしょうか。

茶葉からいれるお茶を、おいしく、長く楽しむための、

いれる、保存する、を丁寧に解説しました。

まずは、水選びから。

水道水かどうかよりも、大切なこと。

お茶をいれるときに、水道水ではなく、販売されている水を使う方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、販売されている水の中でも、日本茶に合う水と合わない水があることをご存じでしたか?

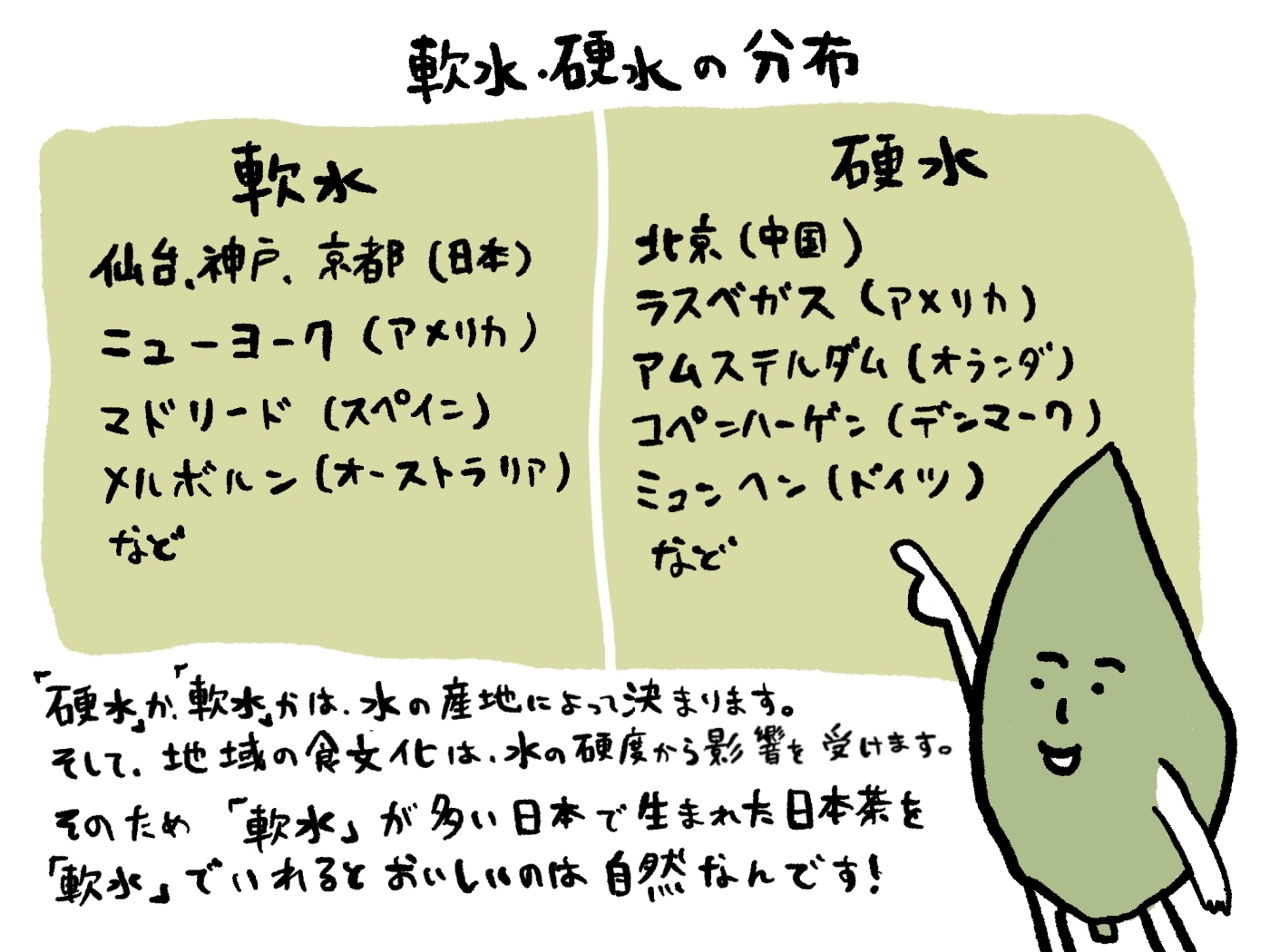

水には「硬水」と「軟水」があります。違いは、含まれているカルシウムとマグネシウムの量です。カルシウムとマグネシウムの量が多いものは「硬水」、少ないものは「軟水」といわれ、味わいが異なります。そのままで飲むと、「硬水」はほのかな苦味があり、「軟水」はなめらかで口当たりよく感じます。

一般的に、日本茶に合うといわれているのは「軟水」です。日本茶は香り、旨味、渋味、苦味のバランスが大切です。「硬水」はお茶が持つ香りや苦味を抑えてしまうため、「軟水」と比較すると、本来の味わいを引き出しにくい傾向があります。

しかし、「軟水」を選ぶ際にも注意点があります。丸八製茶場が過去に開催した、水の違いでお茶の味わいを比較するイベントで、硬度が極端に低い「軟水」を使用した場合に、香りや旨味が弱くなってしまったことがありました。日本茶をおいしくいれるポイントは、適度な「軟水」であると言えそうです。

「硬水」か「軟水」かは「硬度」という尺度で測ることができ、WHO(世界保健機関)では、硬度60mg/L未満のものを軟水と分類しています(60mg/L以上~120mg/L 未満は「中程度の軟水」)。また日本での区分では100mg/L未満は軟水とされています。

日本の水道水の硬度の平均は48.9mg/L。実は、日本の水は日本茶をいれるのに適した「軟水」なのです。しかし、水道水でお茶をいれると、塩素消毒に由来するカルキ臭が邪魔になることも。地域によっては、カルキ臭を理由に、普段から飲料用の水を買うご家庭もあるようです。

日本茶をおいしくいれる水を手に入れるためには、ほどよい「軟水」を購入するのが一番簡単かもしれません。では、どうやって「軟水」を見分ければいいのでしょうか?「軟水」という表示がある水を選ぶのが確実ですが、中には表示のない水もあります。

「硬度」は必ずしもパッケージに書かれていません。Webサイトに掲載されている場合もあるので、水の名前で検索してみるのもよいでしょう。海外の水は、採水地によっては「硬度」が高いものがあるため、注意したいところ。「硬度」の目安として、日本の水道水の平均値である48.9mg/Lを覚えておくといいかもしれません。

もちろん、普段飲んでいる水道水がおいしいときは、その水でお茶をいれるのもおすすめです。その場合は、お湯を5分間沸騰させて、しっかりカルキ臭を飛ばしましょう。

ここからは、応用編です。

丸八製茶場で、お茶の楽しみ方としてご紹介することが多い「水出し」は、常温ではなく、冷たい水からいれるのがおすすめです。春夏秋は「水出し」をつくるための水を冷蔵庫であらかじめ冷やしておく必要がありますが、水道水がおいしい地域なら、冬の水温は「水出し」にぴったり。暖かな部屋で冷たいお茶を楽しむ贅沢を、体験してみてください。水道水のカルキ臭は、冷たくすると感じにくくなるのも、おすすめできるポイントです。

普段から自分にとっての「おいしい水」を探してみてもいいでしょう。水の違いを感じることは、繊細な味覚を養うきっかけにもなります。お茶の楽しみ方は自由です。例えば、一般的に紅茶は「軟水」でいれることをおすすめされます。しかし、渋味を抑えたいミルクティーなどでは、わざと「硬水」を使うこともあるのだとか。基本を学んだら、自分の好みの水でお茶をいれてみる、そんな試みも、お茶の時間を豊かにしてくれます。

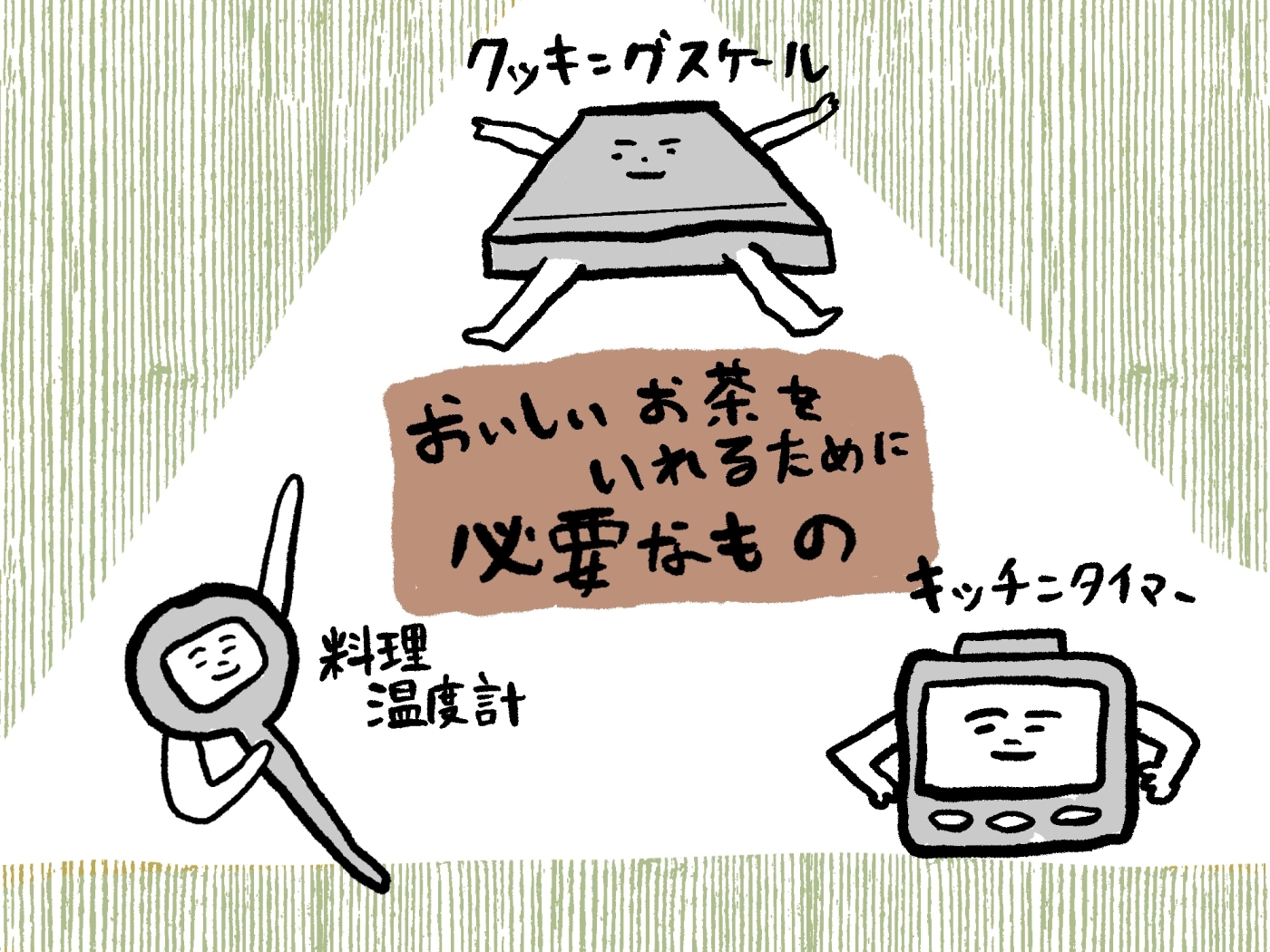

きちんと「はかる」4つのこと。

茶葉とお湯の量、温度、時間。

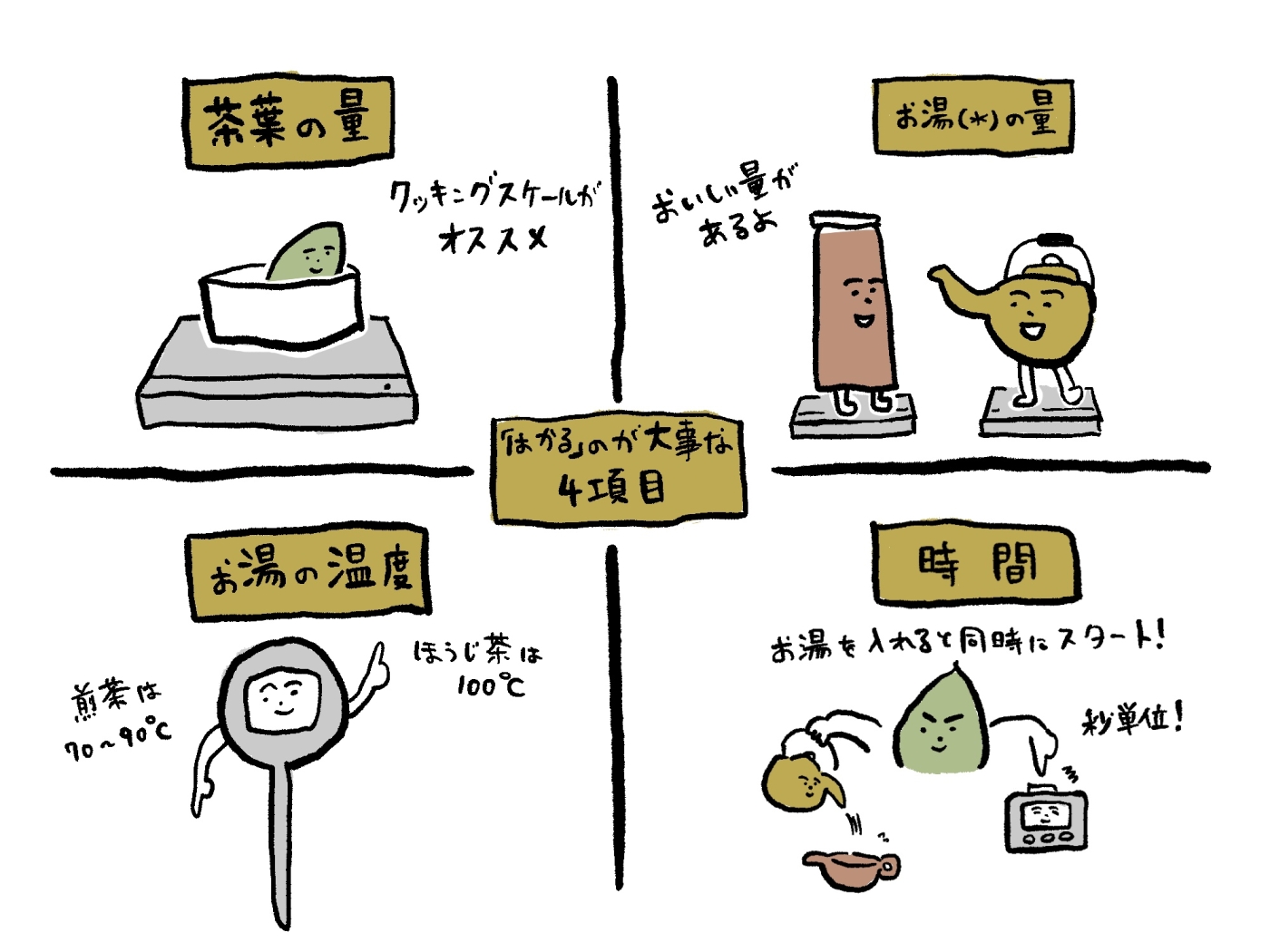

お菓子づくりをされる方は、きちんと計量・計測することの大切さをご存じでしょう。一度、同じ丁寧さでお茶をいれてみると、おいしさの差を感じることができるかもしれません。「はかる」のは、「茶葉の量」「お湯(水)の量」「お湯の温度」「時間」の4つです。

◎茶葉の量

まずは「茶葉の量」について。購入したお茶の袋に書いてある分量をしっかりと量りましょう。茶さじを使う方法もありますが、はじめはクッキングスケールなどで、できるだけ正確に量るのが大切です。お客様にお茶をお出しする丸八製茶場の実店舗では、日々おいしいお茶のいれ方を追求しています。その中では、茶葉0.1gの差で味が変わったこともあります。正確な計量をおすすめする理由です。

◎お湯(水)の量

「お湯(水)の量」は、「茶葉の量」と同様に大切です。

温かいお茶をいれるとき、何となく急須に入るだけお湯を注いでしまったり、焙じ茶などで沸騰したてのお湯を使う場合に、計量している間にお湯が冷めてしまったりすることがあります。丸八製茶場の店舗では、「茶葉の量」と「お湯(水)」を計量するため、0.1g単位で量ることができるクッキングスケールを使用しています。

クッキングスケールに急須をのせ、急須に茶葉をいれ、そのままお湯を注ぐと、茶葉とお湯の正確な量がわかります。このとき、頭の中で足し算や引き算が必要になりますが、クッキングスケールの「風袋(ふうたい)引き」という、載せているものの重さをいったん0にできる機能を利用すると、計算が不要で便利です。

だんだんお茶をいれることに慣れてきたら、手持ちのお茶の道具に入るお湯の容量を量り、覚えておくと、クッキングスケールを使わずにおいしいお茶をいれることができるようになるでしょう。

◎お湯の温度

「お湯の温度」については、ご存じの方も多いでしょうか。煎茶は70~90度、焙じ茶は沸騰した100度がいいとされています。丸八製茶場の煎茶は、茶葉によって最適な温度が違うため、パッケージの裏面を確認してください。

温度の調節が難しいのは、煎茶の場合です。基本的にお湯は一度沸騰させるため、温度を下げる必要があり、さらに、何度まで下がったのかを確認する必要があります。初心者の方は、正確な温度を測るために料理用温度計を使う方法があります。また、一度沸騰させたお湯を任意の温度で保温できる、温度調節機能付きの電気ケトルも販売されており、こちらも便利です。

お湯の温度を下げる一般的な方法として、一度別の容器にお湯を注いで移し替えるという方法があります。こうすることで、お湯の温度はおおよそ5~10度下がるといわれています。しかし、夏場と冬場の室温の差によって下がる温度には差が生じます。そのため、ご自宅でお持ちの道具を使って、季節ごとの温度変化の感覚をつかんでから、この方法を試すと安心です。

◎浸出時間

「浸出時間」は、茶葉をお湯の中で浸出させる時間です。浸出時間はお茶の種類によってさまざまですが、温かいお茶をいれる場合は秒単位で味が変わることもあるため、きちんと計ることが大切です。キッチンタイマーを用意してお湯を注ぐと同時にスタートさせ、浸出させすぎることなくすぐに湯のみにいれることができるようにしておきましょう。

ちなみに「水出し」の場合は、冷蔵庫で一晩(8時間程度)ほど冷やした冷水でつくることがコツ。抽出時間は数時間単位のため、温かいお茶のように秒単位の作業に焦る必要はありません。もちろん、茶葉と水量の計量はしっかりと。

こだわりの温かい「献上加賀棒茶」のいれ方や、水出しのつくり方について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

「こだわりのいれ方」

https://kagaboucha.com/cat2/34

「《レシピ》水出し献上加賀棒茶」

https://kagaboucha.com/cat1/16

ずっとおいしく楽しむために。

保存の方法で変わるおいしさ。

次に、保存方法についてご紹介したいと思います。

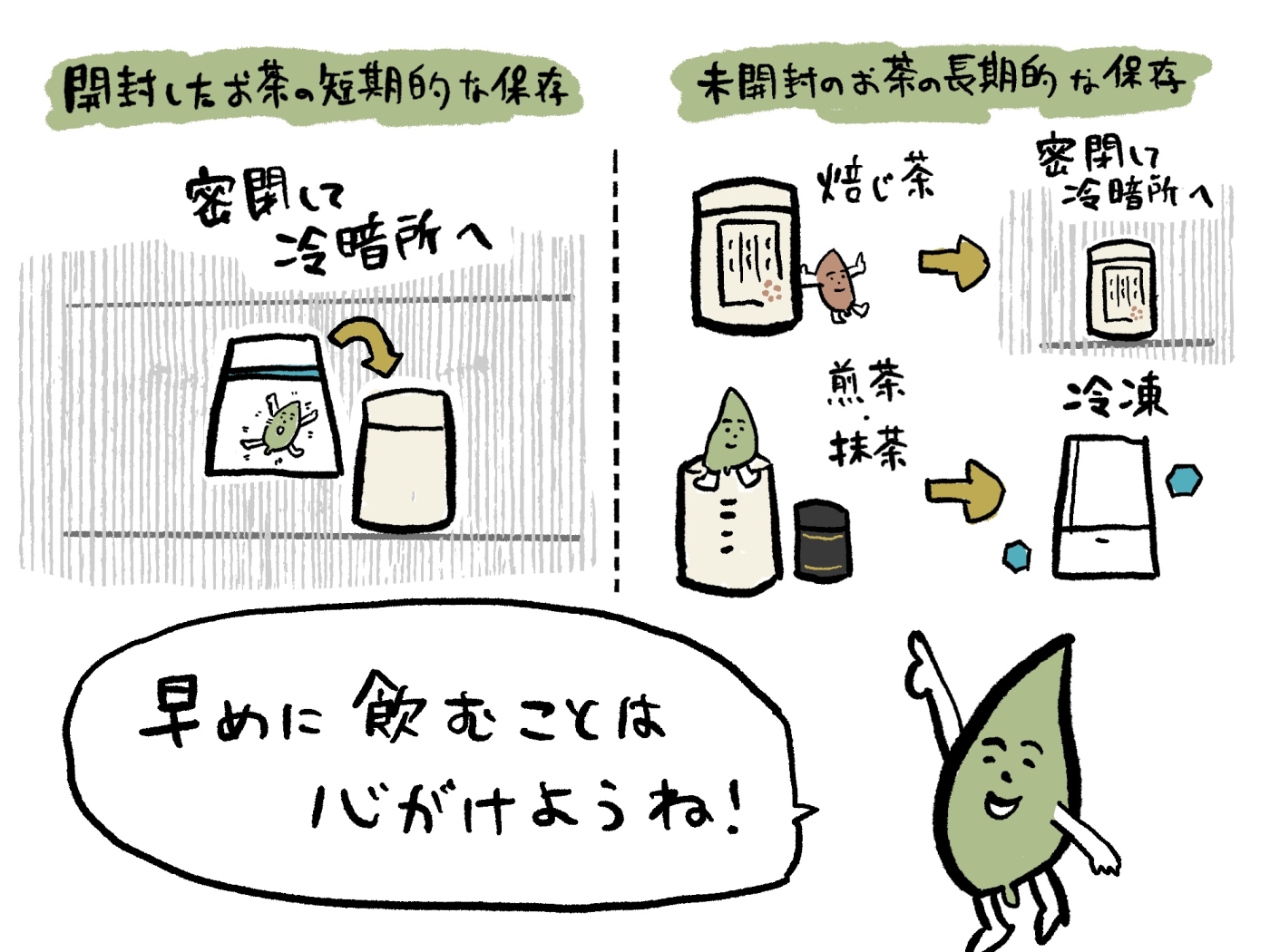

まずは開封済みのお茶について。お茶が劣化する要因は「湿気」「温度」「酸素」「光」「におい」です。これらを避けるため、開封後のお茶は密閉して保存しましょう。具体的には、お茶が入っている袋の開け口をクリップなどで留め、その袋を光を通さない素材の茶筒や保存容器に入れます。茶筒や保存容器は、直射日光と湿気を避け、冷暗所に置いておきましょう。

次に、未開封のお茶について。棚の奥に、いつのものかわからないお茶が眠っている方はいませんか?未開封のお茶は、お茶の種類によって保存場所が違います。

焙じ茶の場合は、開封済みのお茶と同様に、光を通さない素材の茶筒や保存容器に入れ、冷暗所へ。煎茶や抹茶の場合は、焙じ茶より含水量が多いので、冷凍しましょう。冷凍した場合は、結露が起きないようにしっかり常温に戻してから開封する必要があることを覚えておきましょう。

一度いれた後の茶葉については、「宵越しの茶は飲むな」ということわざがある通り、長い時間置かないようにしましょう。おいしさが損なわれるだけでなく、茶葉から抗菌効果のあるカテキンが流出したことにより、腐敗のリスクも上がっています。何煎も味わえるお茶を楽しむ場合も、あまり長い時間をあけるのは避けましょう。

さらに詳しい日本茶の保存方法を知りたい方は、こちらの記事もどうぞ。

「おいしさを保つ保存方法」

https://kagaboucha.com/cat3/33

いかがでしたでしょうか。贈答品やギフトとして、お茶を贈ったり、いただいたりすることが多い季節です。誰かに何かを贈るときは、その人のことを考えながら、「おいしいもの」を選ぶことが多いと思います。せっかくの「おいしいもの」を、できるだけいい状態で味わうことも、すてきな気持ちの受け取り方ですね。